2ème création de la série Borothé (voir article précédent).

Borothé 2 est composée principalement de chutes de soie, de fil de soie teints au thés et de chutes de soie teinte à l’indigo ainsi que de coquillages (restes de patelles et huîtres plates). Le nouage renferme une théière brisée qui a longtemps servi à l’infusion des thés utilisés, après consommation, pour cette teinture.

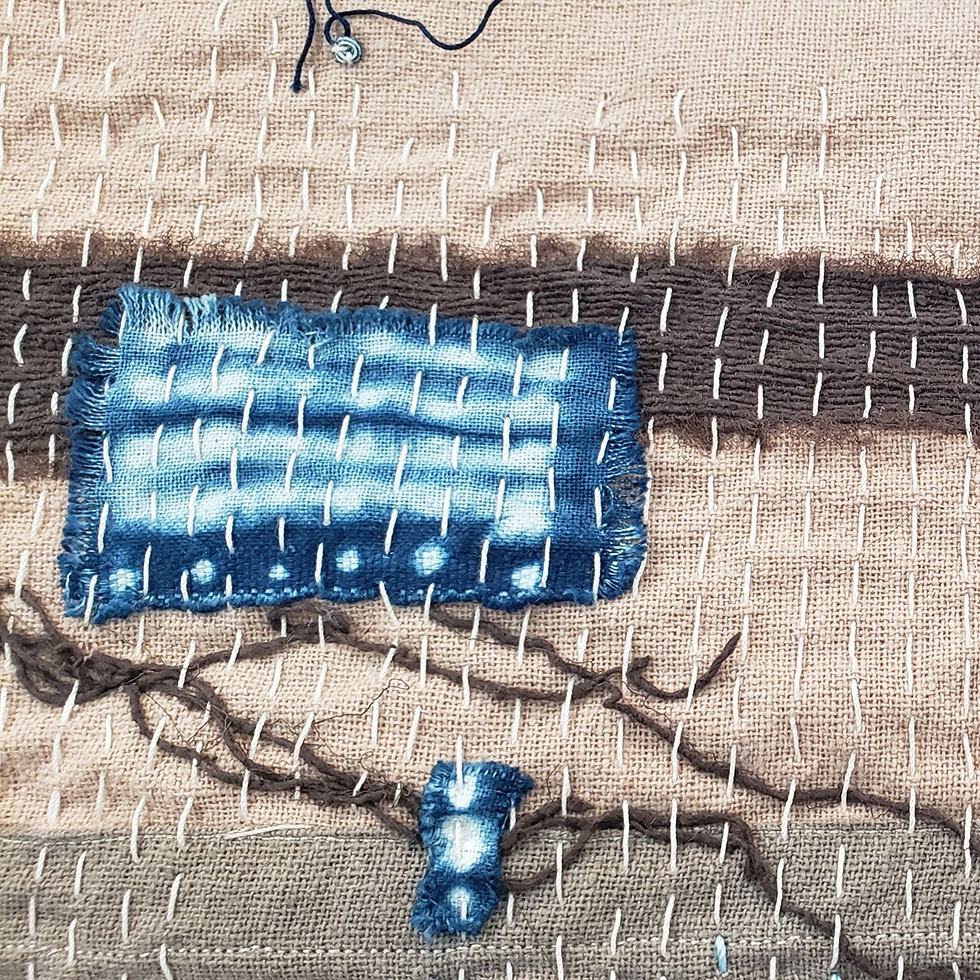

Je vous présente une nouvelle création Borothé 1 , réalisée à partir de textiles de réemploi (chutes de tissus de coton, lin, laine), de fils et tissus teints à l’indigo naturel (matériaux résiduels qui restent après avoir pratiqué le shibori, teinture en réserve avec motif réalisé par nouage, pliage, pressage ou couture). Les différentes pièces textiles ont été teintées avec un mélange de feuilles de thés.

Les feuilles de thés « grands crus » chinois et taïwanais principalement mais aussi japonais (tie guan yin, mi lan xiang, pu er, tai ping hou kui, hojicha, etc.) ont d’abord été infusées un grand nombre de fois pour être consommées en boisson puis, une fois séchées, ont servi à la teinture des textiles.

Les différentes nuances ont été obtenues par différents bains et un nuançage au fer. Une fois les feuilles à nouveau séchées, elles ont servi au rembourrage de cette création (souvenir lointain d’une époque où les impératrices chinoises dormaient sur des coussins de thé car, parait-il, cela évitait les migraines).

Création issue de matières résiduelles que je ne peux me résoudre à abandonner comme de simples déchets…

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours récupéré des emballages (papiers, boites, rubans, cordons, etc.), des morceaux de bois morts, des boutons, des végétaux, des objets cassés, etc. Ce n’était pas un acte compulsif (point de syndrome de Diogène à l’horizon) mais un geste réfléchi avec une idée de sélection selon des critères esthétiques personnels.

L’usure des objets, la marque du temps qui raconte une histoire me touchaient également. Le concept esthétique japonais de wabi-sabi (sobriété, simplicité, asymétrie ainsi que marque du temps et d’usure sur les choses) que je découvris lors de ma pratique de la cérémonie du thé japonaise me parla immédiatement.

Plus tard, le furoshiki, la teinture végétale et le shibori m’amenèrent au boro dont je m’inspire ici.

Le boro, « lambeaux, haillons » en japonais, est composé de textiles rapiécés avec des restes de vêtements, rideaux, housses de futon, etc. Cette technique permettait aux paysans japonais peu argentés de prolonger la vie des cotons et éviter le gaspillage. Transmis de génération en génération, ces textiles, enrichis au fur et à mesure de nouvelles pièces liées à des histoires familiales fortes, appliquent ce concept esthétique de wabi-sabi.

Furoshiki au motif d’empreinte de fleur de lotus séchée réalisé avec la technique japonaise du pochoir, katazome, avec pâte de réserve à base de pâte de riz katanori et teinture à l’indigo naturel.

Dans la série « inspirations de mes vies d’avant » (précédemment j’avais évoqué la culture inuit avec le furoshiki ulu ), voici le furoshiki lotus, réminiscence d’une autre période de ma vie, encore plus ancienne, avec spécialisation dans les Arts de l’Inde et des Pays indianisés à l’Ecole du Louvre.

La fleur de lotus padme est l’un des symboles sacrés du bouddhisme. Cette plante, qui pousse dans l’eau boueuse, s’élève vers la lumière et se transforme en une fleur magnifique, évoque la pureté et la renaissance.

Cette fleur est l’un des attributs du bodhisattva de la compassion Avalokiteshvara, appelé Kannon au Japon, et fait partie du célèbre mantra tibétain om mani padme hum, mantra de la grande compassion.

L’hindouisme fait également la part belle à cette fleur qui est souvent associée à la création du monde avec Vishnu et Brahma, à la richesse (matérielle et spirituelle) avec la déesse Lakshmi par exemple.

Se sortir de la boue de la souffrance, de l’ignorance pour élever son esprit, devenir meilleur et s’ouvrir à l’autre. Un long chemin…

Retrouvez ce furoshiki en 50 cm ou 70 cm sur la boutique de L’Atelier du Furoshiki.

Vous pouvez le trouver en cliquant

Vous pouvez le trouver en cliquant

sur ma boutique en ligne, ici ou là!

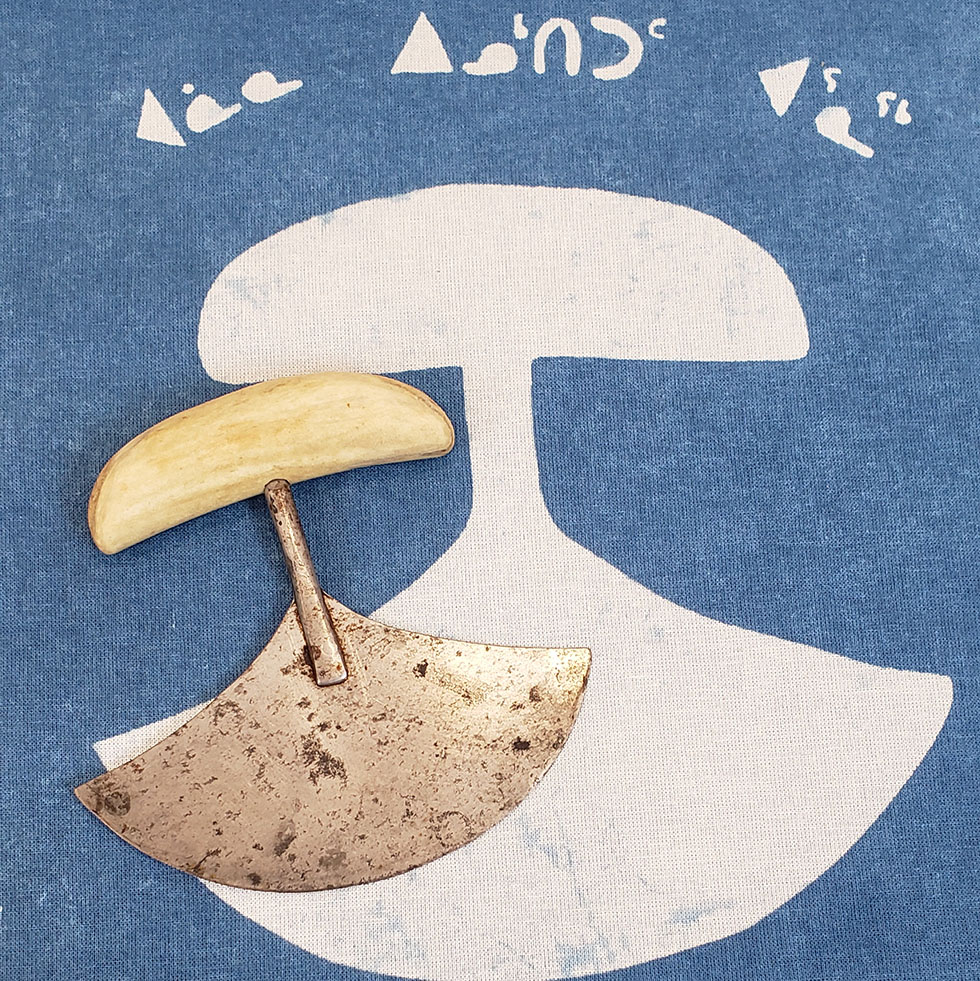

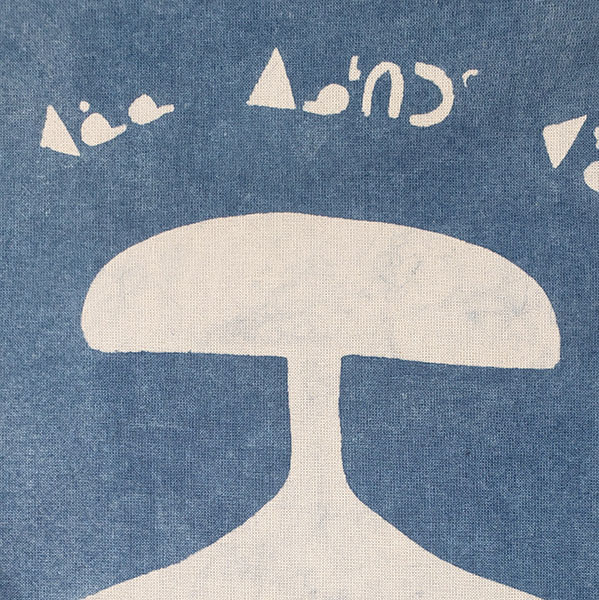

Ce furoshiki est un hommage à toutes les femmes inuit, et plus largement aux femmes du monde entier. Il y a longtemps, dans une autre vie, j’ai étudié l’inuktitut (langue inuit), la culture et l’art contemporain inuit et j’ai vécu au Nunavut (littéralement « notre terre », territoire autonome inuit du Nord du Canada créé le 1er avril 1999). J’y ai rencontré des femmes très fortes, très engagées dans la transmission de leur culture.

J’ai utilisé la technique japonaise du pochoir, katazome, avec pâte de réserve à base de pâte de riz katanori et teinture à l’indigo naturel, qui rappelle la technique du pochoir associé à la gravure sur pierre dans les arts graphiques inuit que l’on retrouve dans le travail de femmes artistes comme Pitseolak Ashoona, Kenojuak Ashevak, Pitaloosie Saila et bien d’autres.

Le blanc et le bleu sont des couleurs omniprésentes en Arctique, la neige, le ciel, les teintes bleutés de la glace…

Ce furoshiki présente la silhouette d’un ulu, couteau féminin semi-circulaire à lame de métal et manche en bois de caribou ou en os. D’usage quotidien, il sert aussi bien à la cuisine pour couper la viande qu’en couture pour couper et gratter les peaux d’animaux.

Il est l’emblème de la femme inuit. Je l’ai entouré de mots en inuktitut, écrits en syllabaire, c’est une langue qu’on ne diffuse pas souvent auprès du grand public.

Des mots de l’univers féminin :

ᐅᓗ ulu

ᐊᕐᓇᖅ femme

ᐊᓈᓇ mère

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ inuktitut

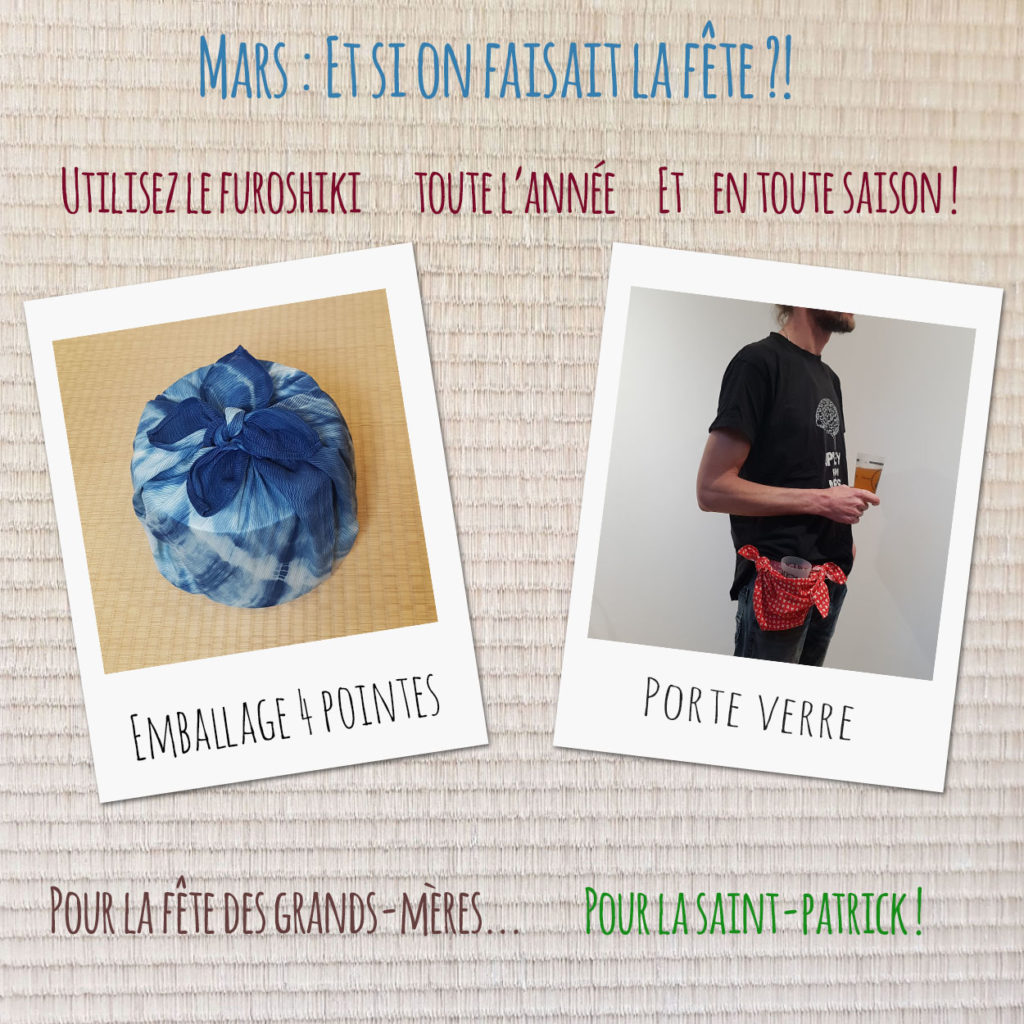

J’aime l’idée que le furoshiki soit porteur de message, transporte, cache puis découvre des objets mais aussi des motifs qui se révèlent seulement une fois dénoué.

Le furoshiki, c’est une histoire de voyages, d’échanges, de dons et un viatique pour nous relier les uns les autres.